絶対湿度の考え方で、冬の乾燥と結露を理解する

今回は、絶対湿度の考え方と、その応用で冬の乾燥と結露について書きます。

冬にエアコンを使うと乾燥するとか、結露するから湿度対策するとか、ヤバそうな情報も散見されます。そんな情報化社会において、自分なりに理屈をもって事象を理解する上で、この投稿がその一助となれば幸いでございます。

相対湿度

まずは相対湿度と絶対湿度について。

パーセンテージでいうやつは相対湿度

いきなり絶対湿度は難しいかもですが、普段使う「湿度」といえばパーセンテージですね。感覚的には、湿度60%といったらまあちょうどいいかな。湿度10%だとすごい乾燥してるな!という感じでしょうか。

相対的に表す湿度なので相対湿度なんですが、そもそも何に対する相対評価なのか?そりゃあアナタ、「空気に溶かせる水分の限界量」に対して今どのくらい水分が溶けているか?ということなんですよ。

極端なところで言えば、湿度100%っていうと、空気中には水分が限界まで溶けてるってこと。湿度0%だと、水分がなくてカラカラの状態ってわけです。

気温によって相対湿度は変わる

相対湿度というのは「空気に溶かせる水分の限界量」に対する相対的な値です。そしてその「空気に溶かせる水分の限界量」というのは気温によって変化します。水よりお湯の方が砂糖とかいっぱい溶けるのと同じようなことです。

水分量が変化しなければ、空気を温めれば相対湿度は下がるし、空気を冷やせば相対湿度は上がります。

絶対湿度

対して、気温に左右されないのが絶対湿度です。

気温で変わらないのが絶対湿度

絶対湿度はパーセンテージではなく、空気1kg中に含まれる水分の重さです。諸説あるようですが、13g前後だったら良さそう、8gとかだと乾燥してヤバそう、という感覚です。

気温に左右されないので、「気温10℃・湿度90%」と「気温25度・湿度35%」の状況であればどちらもだいたい絶対湿度8gくらいです。てゆうか相対湿度って上下しすぎじゃない?

冬の乾燥

相対湿度と絶対湿度が上に書いたくらいざっくり理解できていれば、冬の乾燥と結露については理解しやすいです。

温めれば相対湿度が下がる

冬の乾燥については、エアコンとかストーブとかガスヒーターとか、どの暖房器具だったら良い/悪いというのはひとまず忘れましょう。前述の通り、水分量が変わらない状態で暖房器具によって空気を温めれば、相対湿度は下がります。

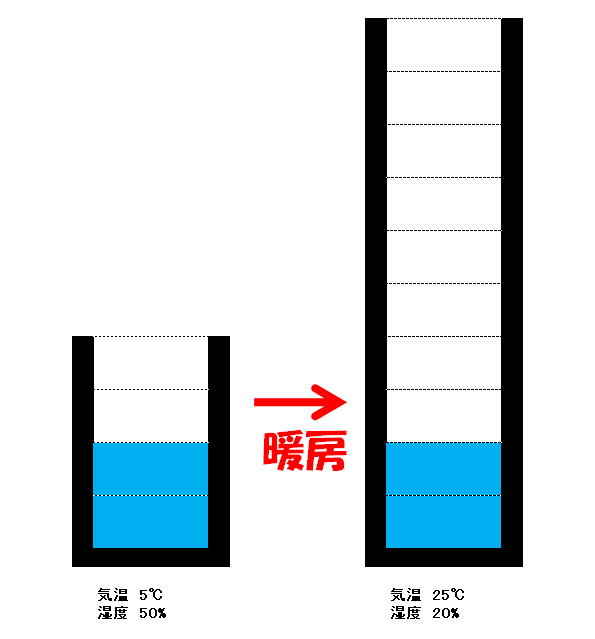

例えば、「空気に溶かせる水分の限界量」をコップの容量、空気に含まれている水分をコップの中の水だとすれば下図のようになります。

水分量が変わらない状態で空気を温めると相対湿度は下がります。相対湿度が低いということは「まだまだ水が蒸発できる状態」なので、たぶん体感的にも、水分が奪われて乾燥する感じになります。

冬は外の空気が乾燥してる

これは大前提として、水分量が変わらなければこうなるという話です。エアコン暖房は電気で空気を温めるので水分量が変わらず、乾燥したままこの図のようになります。灯油ストーブとかであれば、灯油が燃えるときに水分が出ますので、多少は加湿されるってわけ。だからエアコンの方がが乾燥させてるんじゃなくて、何か燃やしてる方が加湿してるだけ!

そもそも外の空気が乾燥してるので、空気を温めるだけじゃなくてどこかで何かしらの方法で加湿しないと潤わないですよってことです。

結露

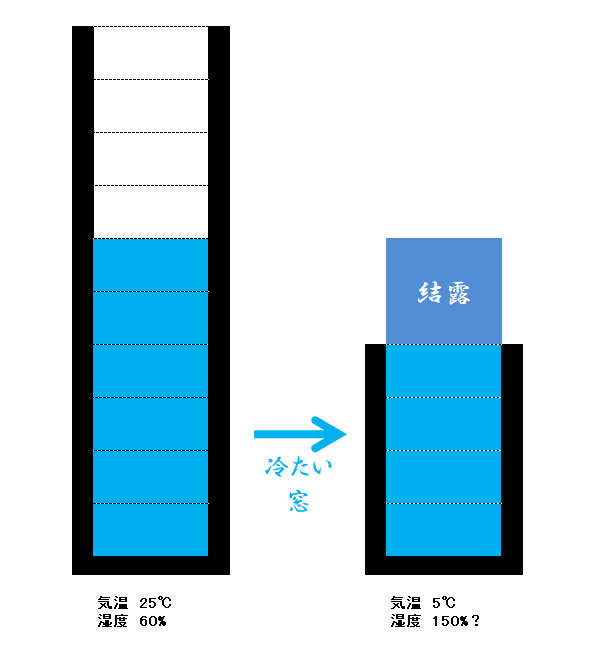

結露はその逆で、冷たい窓に触れた空気から水分が溢れてるってことです。

空気中から水が溢れ出す

温かくて水分が含まれた状態の空気が、冬の冷たい窓に触れた場合です。水分量が変わらずにコップが小さくなるので、水が溢れます。溢れた分の水分が空気中に溶けきれなくなり、結露として窓に付きます。

結露しないためには

なので、結露しないようにするためには、温かい状態でカラカラに乾燥させておくか、窓を冷たくないようにしておくことが必要です。

カラカラに乾燥した空気は喉とかやられて風邪ひいたりするので、普通は冷たくない窓にするでしょうね。

まとめ

冬の乾燥と結露について、無駄を省いて書いてみました。

どうすか?分かりやすくね?